年次有給休暇は、労働者の健康で文化的な生活の実現のために、休日とは別に一定日数の休暇を有給で与えることを定めた制度です。

勤続期間と出勤率で定められた要件を充足した労働者には、法律で定められた日(基準日)に定められた日数の年次有給休暇を付与することが義務付けられています。また、年次有給休暇は原則として労働者が請求する時季に与えなければならないとされています(労働基準法 第39条第4項)。

年次有給休暇に関してIPO準備企業で法令違反が生じやすいのは以下の点です。法令に則り付与すること、また、労使協定が必要な場合に締結することが求められます。

□ 10日以上年次有給休暇が付与される労働者に対して付与日から1年以内に5日取得させていない

□ 時間単位で年次有給休暇を与えているが労使協定を締結していない

01.在籍期間と付与日数

雇入れの日から6か月継続勤務し、かつ全労働日の8割以上出勤した労働者に対しては、業種、業態、正社員、パートタイム労働者などの区分に関係なく、年次有給休暇を与えなければなりません。(労働基準法 第39条)

付与日数は、6か月継続勤務日に10日、その後、1年おきに、下表の通りに定められています。

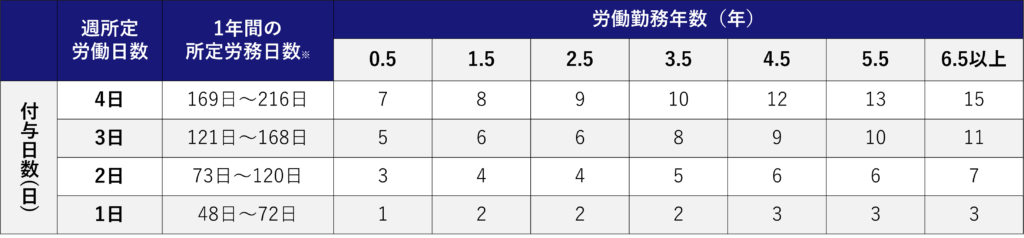

このとき、勤務時間の短い労働者については、比例的に付与日数が低減されます。

(1)通常の勤務社の付与日数

(2)週所定勤務日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者の付与日数

※週以外の時期によって労働日数が定められている場合

関係法令

- 労働基準法 第39条第1~3項

通達

- 昭和22年9月13日 発基17号

- 平成25年7月10日 基発0710第 3号

- 昭和33年2月13日 基発90号

- 昭和63年3月14 日 基発150号・婦発47号

- 平成6年3月31日 基発181号

リーフレット等

02.時季指定義務

使用者は、年次有給休暇が10日以上付与される労働者には、付与日数の内5日について、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に、取得時季を指定して取得させなければなりません。これに違反した場合、30万円以下の罰金に処されます。(労働基準法 第120条)

なお、本人の指定等により取得された場合は、その日数について時季指定する必要がなくなります。

関係法令

- 労働基準法 第39条第7~8項

リーフレット等

03.時間単位取得

年次有給休暇は1日単位で取得することが原則ですが、労使協定の締結を前提に、労働者が請求した場合には、 年5日分を上限として、時間単位で年次有給休暇を与えることが可能です。

この年5日分という上限は、繰り越し分を含み考えるため、例えば1時間分を時間単位で繰り越した翌年に5日と1時間分を時間単位で取得することはできません。

1日分の時間数は、所定労働時間数を基に定めることとなりますが、所定労働時間に1時間に満たない端数がある場合は時間単位に切り上げてから計算しなければなりません。

関係法令

- 労働基準法 第39条第4項

リーフレット等

書式

04.計画的付与

年次有給休暇のうち、5日を超える分については、労使協定を締結すれば、計画的に休暇取得日を割り振ることができます。

例えば、労使協定締結時点の年次有給休暇の保有日数が10日の従業員に対しては5日、20日の従業員に対しては15日までを計画的付与の対象とすることができます。

このとき、前年度取得されずに次年度に繰り越された日数がある場合には、繰り越された年次有給休暇を含めて5日を超える部分を計画的付与の対象とすることができます。

なお、計画付与された分の年次有給休日について、労働者は時季指定権を行使できず、使用者は時季変更権を行使できないため、計画を変更する場合には個々に同意を得る必要があります。(昭和63年3月14日 基発150号・婦発47号、平成22年5月18日 基発0518第1号)

関係法令

- 労働基準法 第39条第6項

通達

- 昭和63年3月14日 基発150号・婦発47号

- 平成22年5月18日 基発0518第1号