『ハラスメント研修を再考する』

多田国際コンサルティング株式会社

フェロー 佐伯克志

多くの企業で「ハラスメント研修」が開催されるようになっています。特に、2024年以降、これまでハラスメント研修を実施したことのなかった企業からもお問い合わせをいただくことが増えてきました。

ところで、皆さんの会社ではなぜハラスメント研修を実施するのでしょうか。「法令に基づく防止義務を果たす」ためでしょうか。それとも「(社内で)ハラスメントが発生しているので、減らしていく」ためでしょうか。もし、ハラスメントの発生を減らしたいということであれば、社員の行動変容を促すような研修内容になっていますか。

今回は、こうした観点でハラスメント研修について皆さんと考えていきたいと思います。

1.ハラスメント研修の実施状況

図表1は、2024年に労務行政研究所が実施した「人材育成・教育研修に関するアンケート調査」をもとに、2020年以降のハラスメント研修の実施状況をまとめたものです。

これによると、企業規模に関係なく8割前後の企業においてハラスメント研修が実施されており、実施企業における研修の受講対象者は、管理職が100.0%、中堅・リーダー社員が88.6%、若手社員・新入社員が76.2%であるのに対して、役員・経営陣は69.5%と他の属性と比較してやや低くなっています。

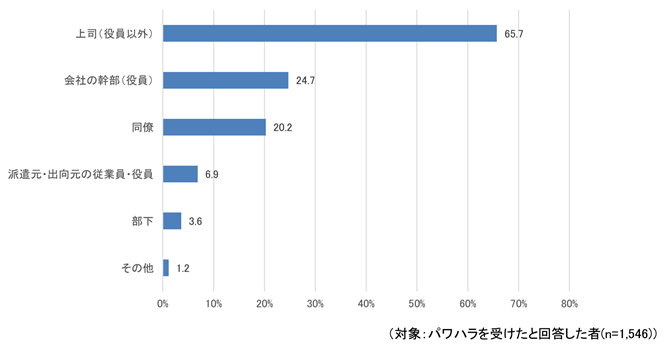

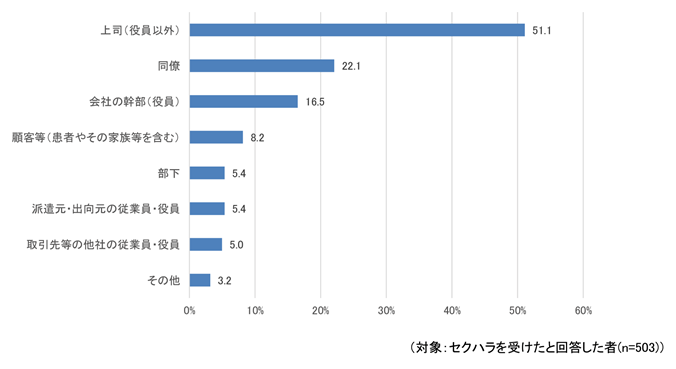

筆者としては、図表2のように役員・経営陣がハラスメントの行為者として上位になる傾向があること。さらに、役員・経営陣は、企業内においてハラスメント防止を推進する立場であることを考えると、もっと多くの企業で研修の対象とされても良いと思います。

(図表1.ハラスメント研修の実施状況)

- 従業員規模別実施状況

| 従業員規模 | 規模計 | 1000人以上 | 300〜999人 | 300人未満 |

| 実施率(%) | 81.8 | 85.5 | 76.1 | 83.9 |

- 受講対象者

| 受講対象者 | 管理職 | 中堅・リーダー社員 | 若手社員 | 新入社員 | 役員・経営陣 |

| 実施率(%) | 100.0 | 88.6 | 76.2 | 76.2 | 69.5 |

資料:「人材育成・教育研修に関するアンケート」労政時報本誌4082号

(図表2.ハラスメントの行為者)

- パワーハラスメント

- セクシャルハラスメント

資料:「職場のハラスメントに関する実態調査報告書」(令和5年 厚生労働省)

2.ハラスメント研修の目的を明確にする

ハラスメント研修を企画するにあたって、目的を明確にする必要があります。ハラスメント研修の目的は、「過去のハラスメント研修の実施状況」「社内のハラスメントの発生状況」「(受講対象者の)役職といった社内における役割・責任」等によって異なります。

- 過去のハラスメント研修の実施状況

はじめてハラスメント研修を実施する企業の場合は、まずは「ハラスメントの定義」や「なぜハラスメントをしてはならないのか」といった、基本的な事項の理解を深めるところから始める必要があります。

一方、既にハラスメント研修を実施したことがある場合には、より踏み込んだ内容とするために、自社におけるハラスメントの傾向や社内で発生したハラスメントに関する問題に重点をおいて目的を設定する必要があります。

- 社内におけるハラスメントの発生状況

社内におけるハラスメントの発生状況によっても、研修の目的が異なってきます。このため、ハラスメント研修を企画するにあたり、社内のハラスメントの状況について調査することをお勧めします。

社内のハラスメントの状況について定期的に調査を行い、さまざまな取り組みの効果検証や経年変化を分析している企業も増えています。

調査を通して社内の実態を把握し、頻度の高いハラスメントの種類や内容、被害者と加害者の関係といった傾向に注目することで、重点的に取り組むべき課題を特定します。その上で、これを解決するための具体的な留意点や対応策、行動変容の促進を実現するための研修内容とする必要があります。

例えば、社内で発生しているハラスメントの大半がパワーハラスメントであり、特に上司と部下の関係において発生する傾向が顕著な場合は、「上司と部下の関係」に注目し、信頼関係を構築するための日常的なコミュニケーションや部下指導の改善を研修テーマとする必要があります。

- 役職といった社内における役割や責任の違い

役職といった社内における役割や責任の違いもハラスメント研修の目的に反映する必要があります。

例えば、役員であれば、自らがハラスメント行為を行わないことはもちろん、ハラスメント防止に向けた取り組みの推進や、ハラスメント行為者の処罰といった意思決定が重要な役割となります。このため、コンプライアンスやリスクマネジメントの観点でハラスメントについて理解する、あるいは意思決定のための留意点や判断基準について学ぶ機会とする必要があります。

研修対象が新入社員の場合は、ハラスメントの加害者よりも被害者になる可能性の方が高いことに留意し、組織に馴染んでいくために「相手の立場に立ったコミュニケーション」といったことが研修のテーマとなるでしょう。

3.目的に適した研修内容を設計する

このように目的を明確にしたら、それを実現するために適した研修内容を設計します。最近では、研修コストを抑制しつつ、受講者の業務の繁忙を考慮して、eラーニングや講義映像の聴講といった方法を採用する企業が増えています。こうした受け身型の研修は、通常以上に受講する側の「学びたい」「学ぶ必要がある」という意識が重要になります。意識が高い場合は一定の効果を得ることができますが、意識が高くない場合はまともに閲覧されることすら期待できません。

また、弁護士などの専門家によるハラスメントに関する解説という方法は「知識の習得」という意味では効果的です。しかし、自らの行動を変える「行動変容」となると、どうしてもグループワークやケーススタディを多用して「自分を振り返る」「今後を考える」といった行為が必要になります。

4.行動変容を促すための研修内容

最初にご紹介したとおり、ハラスメント研修の目的が「ハラスメントを減らす」ということであれば、社員一人ひとりに具体的な行動の変容を促す必要があります。その場合は、図表3のような行動変容のプロセスを理解した上で、これを促進するための研修内容について検討することが重要です。

(図表3.行動変容ステージモデル)

| プロセス | 状況 | 取り組み |

| 無関心期 | 行動を変えようと思っていない。 | ・課題の存在と解決の必要性を認識する。 |

| 関心期 | 行動を変えることが必要だとわかっているが、実行していない。 | ・行動変容のメリット、必要性を認識する。 ・自分の現状を振り返るとともに、行動変容した後の状況を想像する。 |

| 準備期 | 行動を変えるために、何かをしようと考えている。 | ・自らの行動を変容するために取り組むべき事項を特定する。 ・実行するための計画を立案する。 |

| 実行期 | 行動を変え始めているが、まだ定着していない。 | ・自らの行動を変容するために取り組むべき事項を実行する。 ・定期的に実行状況を振り返る。 |

| 維持期 | 行動が変化し、持続している。 | ・定期的に実行状況を振り返り、さらなる改善のために取り組むべき事項を特定し、実行する。 |

まず「無関心期」から「関心期」への移行にあたっては、ハラスメントの存在とこれを解決する必要性に気づく機会を提供します。方法としては、厚生労働省の統計やハラスメントに関する裁判の事例等を利用することが多いのですが、自社でのハラスメントに対するアンケート調査の結果にこうした外部の資料を組み合わせることで、一般論や他人事ではなく、自社の問題と捉えるようにすることが効果的です。

残念ながら、ハラスメント研修は、時間や予算の都合で、ここまでで終わりとなる研修が少なくありません。社員の行動変容を促すためには、この先のステップが重要です。

次に、「関心期」から「準備期」への移行にあたっては、ハラスメントに関連して自らの行動を振り返り、どのような行動や状況が望ましいのかを描き、そのギャップに向き合い、今後どうすべきかを考える機会を提供します。そのためには、「なぜハラスメントをしてしまうのか」といった根源的な部分への理解を深め、さらにケーススタディやグループワークを通して、あるべき状況と自分の現状を比較することで、「変わらなければ」と思う気持ちを高め、「どう変わる必要があるのか」「そのためには何をする必要があるのか」を考えさせるようにします。

最後に、「準備期」から「実行期」「維持期」への移行にあたっては、自らの行動を変えるための行動計画を立案し、その実行状況や実行による自分自身や周囲の変化を定期的に振り返ることで、行動変容を実現、定着させる必要があります。

具体的には、4か月から6か月程度の期間を対象として、自分の行動を変えるための「アクションプラン」を描き、これを毎月実行していただきます。その上で毎月1回程度の振り返りとグループコーチングを行うことにより、行動変容に継続性を持たせつつ、自らの行動をより深く考える機会を設けます。

5.「してはならない事」から「こうしよう」への転換

以前のハラスメント研修は、例えば部下指導において「◯◯をしてはならない」といった禁止事項を教える内容が中心でした。その結果、部下を叱れない、叱らない上司が数多く生まれ、部下のハラスメント行為を注意せず見て見ぬふりをするようになり、かえってハラスメントを増やす結果を招いてしまいました。

こうした反省を受けて、近年のハラスメント研修は、「部下との信頼関係を築くにはどうすれば良いか」とか「相互尊重のコミュニケーション」といった「こうしよう」という前向きな取り組みを促す内容へと変化しています。

第二次世界大戦以後、日本企業の多くは同質性を前提とした企業文化を維持し、「言わなくてもわかる」という暗黙の了解を強要する状況が長く続いてきました。しかし、個人によって考え方や感じ方は異なるものであり、女性の社会進出や多様な雇用形態の労働者が混在して働く状況では、この同質性を前提とした企業文化が虚構であることが明らかになってきています。

こうした変化による摩擦として、「ハラスメント」に代表されるコミュニケーションエラーが発生し、働く人々の環境に悪影響を及ぼしているのです。

ハラスメントの解決策として、「分かり合える」ことを前提とせず、互いを尊重しながら接点を探そうとするコミュニケーションスタイルの普及が求められています。

多田国際コンサルティング株式会社では、管理職や一般社員向けはもちろん、役員を対象としたハラスメント研修、ケーススタディやグループワークを中心とした研修を実施しております。お気軽にご相談ください。