コラム

公開日

最低賃金の急激な上昇への対応について再考する

多田国際コンサルティング株式会社

フェロー 佐伯克志

2025年度の最低賃金は、全国加重平均で66円(前年比6.3%)上昇して1,121円となります(図表1)。

安倍元首相が経済財政諮問会議で「全国加重平均で1,000円になることを目指す」と表明したのが2015年11月であり、それから約8年後の2023年10月には全国加重平均で1,000円を超え、今回は全都道府県が1,000円を超えました(図表1)。

昨今の最低賃金の急激な上昇により、多くの企業において非正規雇用者の賃金改定が毎年の恒例行事になってしまいました。そして、いよいよ全都道府県で1,000円を超えることにより、正社員の賃金にも影響を及ぼしかねない状況になっています。

そこで、今回は「最低賃金の急激な上昇への対応」について、皆さんと再考してみます。

図表1.最低賃金の推移(年各10月) (単位:円)

| 年 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

| 全国 | 798 | 823 | 848 | 874 | 901 | 930 | 961 | 1004 | 1055 | 1121 |

| 18 | 25 | 25 | 26 | 27 | 29 | 31 | 43 | 51 | 66 | |

| 東京都 | 907 | 932 | 958 | 985 | 1013 | 1041 | 1072 | 1113 | 1163 | 1226 |

| 18 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 31 | 41 | 50 | 63 |

資料:厚生労働省の最低賃金に関する資料より抜粋

注:下段は前年度からの増加額

1. 最低賃金の企業に及ぼす影響

最低賃金の上昇が企業にどのような影響を及ぼしているのかについて、厚生労働省の調査をもとに確認してみましょう。

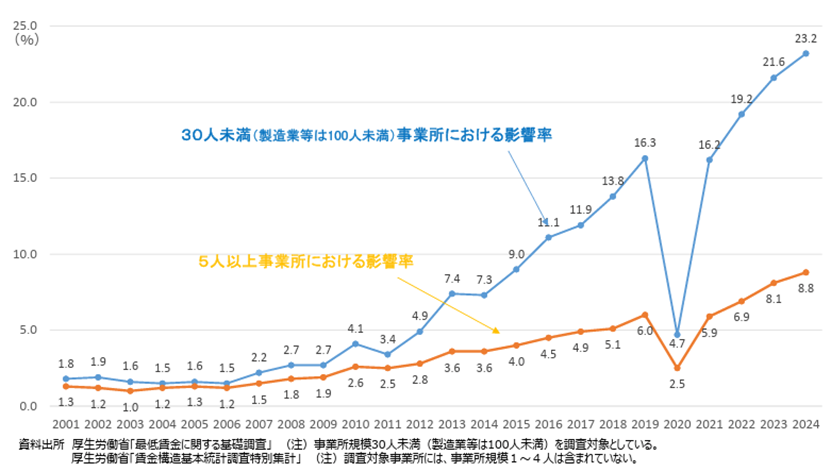

図表2の通り、従業員5人以上の事業所において「最低賃金の影響を受ける労働者」(最低賃金を改正した後に、改正後の最低賃金を下回る労働者)の割合は、2014年には3.6%でしたが、2024年には8.8%となり、過去10年間で約2.4倍となっています。

特に、従業員30人未満(製造業等は100人未満)の事業所では、2014年には7.3%だったものが2024年には23.2%となり、労働者の約4分の1が影響を受ける状況となっています。

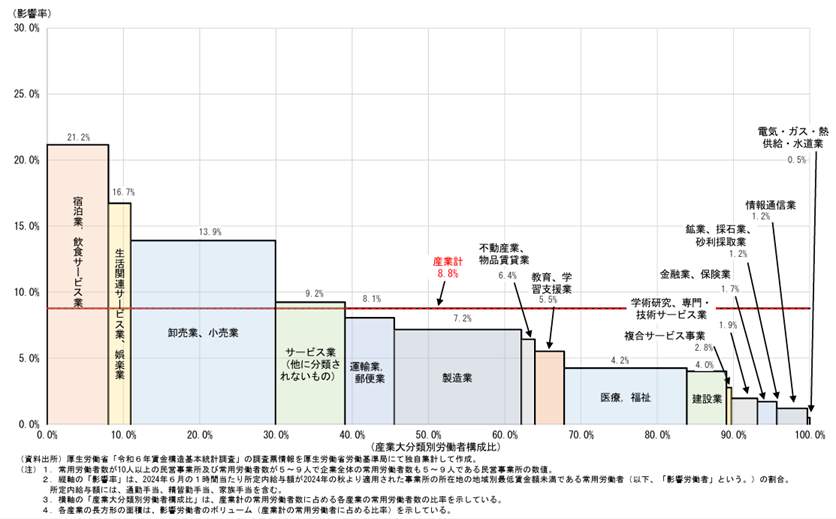

これを業種別にみると、「宿泊業、飲食サービス業:21.2%」「生活関連サービス業、娯楽業:16.7%」「卸売業、小売業:13.9%」「サービス業(他に分類されないもの):9.2%」が全業種平均を上回っており、いずれも人手不足が深刻な業界ばかり(図表3)であり、こうした賃金の低さが人手不足に拍車をかけていると言えます。

図表2.最低賃金の影響率の推移(企業規模別)

資料:「最低賃金の影響率の推移」厚生労働省

図表3.業種別最低賃金の影響率(2024年)

資料:「産業別の影響率」厚生労働省

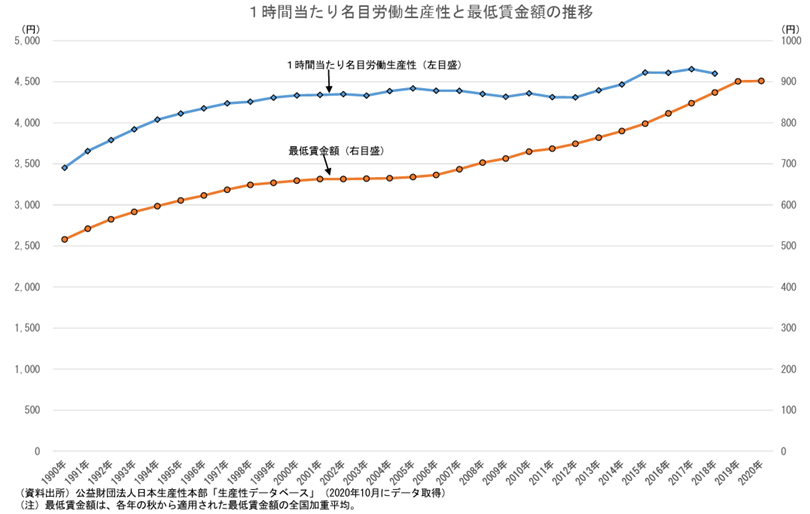

次に、最低賃金と労働生産性の推移を確認してみましょう(図表4)。1990年以後最低賃金は右肩上がりで増えています。これに対して1時間あたり労働生産性は、2000年頃から横ばい状態が続き、2012年頃から再び上昇し始めたものの、2006年以後は最低賃金の上昇に労働生産性が追いついていない状態が続いています。

つまり最低賃金の上昇を労働生産性の改善でカバーできない状況が続いており、その結果、多くの企業で労働分配率が高くなり、このことが最低賃金への対応をますます難しい課題にしていると言えます。

図表4.1時間あたり労働生産性と最低賃金の推移

資料:「最低賃金に関する先行研究・統計データ等の整理(案)」厚生労働省

2. 諸外国における最低賃金の状況

それでは、諸外国における最低賃金の状況について確認してみましょう。

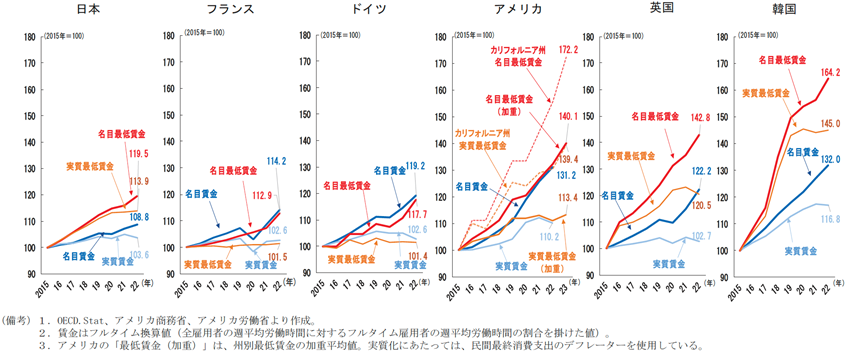

図表5は、主要国における賃金と最低賃金の変化を示したグラフです。日本、フランス、ドイツの3カ国は、2015年から2022年の7年間の名目最低賃金の伸びは2割を下回っていますが、アメリカ、英国、韓国では、名目最低賃金が4割を超える伸びとなっています。さらに、日本、英国、韓国では、名目最低賃金の伸びが名目賃金の伸びを上回っています。

このような、名目賃金の上昇を超えた急激な最低賃金の上昇の影響もあり、最低賃金のフルタイム労働者の賃金中央値に対する比率(カイツ指数といいます)は、韓国60.4%、英国58.0%、ドイツ52.6%、日本45.6%となっており、最低賃金の影響を受ける労働者の割合は日本より多くなっている可能性があります。

図表5.主要国の賃金・最低賃金(名目・実質)の推移

資料:「主要国における最低賃金制度の特徴と課題」令和5年12月内閣府政策統括官

3. 今後の最低賃金の動向

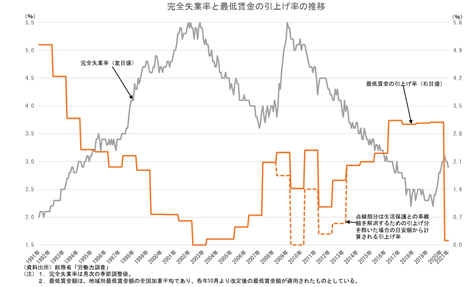

多くのクライアントから、今後の最低賃金の動向についてご質問をいただきます。そこで、今後の状況を検討するために、「最低賃金引き上げ率」と「完全失業率」を比較した厚生労働省の資料を使って、過去の傾向を確認しましょう(図表6)。

完全失業率が比較的高い時期には最低賃金引上げ率は低く、逆に完全失業率が比較的低い時期には最低賃金引上げ率が高くなる傾向にあります。

新型コロナでダメージを受けた経済が回復に向かうにつれて、深刻な人手不足に陥っています。そして、多くの調査機関が生産年齢人口の急激な減少等を理由に、人材不足は今後ますます深刻になると予測しています。

図表6.最低賃金引上げ率と完全失業率の推移

資料:「最低賃金に関する先行研究・統計データ等の整理(案)」厚生労働省

このように過去の実績と、今後の「完全失業率」の予測もとにすると、「最低賃金引上げ率」は、単年度では低く抑えられることもあるかもしれませんが、かつての「リーマンショック」のような大幅な景気後退にでもならない限り、高い水準が継続すると考えた方が妥当だと言えるでしょう。

欧州連合は、「EUにおける適正な最低賃金に関する欧州会議及び理事会指令」(最低賃金指令)を制定し、2022年11月から施行しました。これは「最低賃金による購買力」「賃金の一般的な水準」「賃金の上昇率」「長期的な国の生産性の水準及び動向」などを考慮して最低賃金を見直す仕組みを整備し、定期的に見直しを行うことを求めた内容となっています。

このことは、世界的に経済成長が停滞傾向に向かう中にあって、最低賃金の構造的な引き上げが労働者の生活水準の維持のために重要性を増していることの表れと言えます。

日本においても労働者の賃金水準を操作する意味において、最低賃金の政策的な重要性はますます高まると考えられます。

4. 最低賃金の上昇への対応

これまでの最低賃金の上昇は、主に非正規雇用者の賃金に影響を及ぼしてきましたが、いよいよ、正社員に対しても対応が求められるようになってきました。

こうした状況において、企業としてどのような対応を取りうることができるのでしょうか。筆者がこれまでに支援した対応策をもとに、最低賃金の上昇に対する正社員の賃金における主な対応策についてメリット・デメリットを含めて整理してみました。

(1)基本給の一律引き上げ(ベースアップ)

最低賃金額の増加に合わせて、全社員の基本給を一律引き上げる方法です。この方法であれば、社員間の賃金の序列を維持することができる一方で、引き上げ率によっては、総額人件費が大幅に増加し、業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

全国に拠点を置いている小売業のクライアントにおいて、社員間の賃金の序列を維持するとともに、総額人件費への影響を抑えるため、毎年のベースアップを前提とした賃金制度を整備しました。具体的には、定期昇給とは別に、最低賃金の引き上げ額をもとに基本給テーブルを見直す仕組みを整備し、これにもとづき、全社員の給与を引き上げ、毎年10月1日に適用しています。

(2)一部社員の賃金の引き上げ

最低賃金の影響を受ける社員のみを対象に、最低賃金を下回らない金額に変更する方法です。この方法であれば、総額人件費への影響を最低限に抑えることが可能である一方で、社員間の賃金の序列が縮まる、あるいは序列そのものがなくなることになり、賃金引き上げの対象とならなかった社員の不満が高まることになります。

多くの企業で長年この方法が採用されており、この結果、以前はあった非正規雇用者間の時給の格差がなくなり、さらに正社員とほぼ同額になりつつある企業が増えており、この対応は取りにくくなっています。

(3)所定労働時間の短縮

最低賃金額の算定にあたっては、対象となる賃金を時間換算する必要があることから、月給制や日給制の場合は、平均所定労働時間で割って最低賃金と比較する金額を算出する必要があります。そこで、所定労働時間を短縮することにより、最低賃金をクリアしようという方法です。

この方法は、人件費の上昇を抑えつつ、ベースアップと同様の効果を得ることができます。しかし、時給制の従業員には適用できないこと、そもそも労働時間の短縮に対する取り組みを進め、より短時間であってもそれまでと同様かそれ以上の成果を上げられるようになっていることが求められます。

日頃から労働時間の短縮に熱心に取り組んでおられるサービス業のクライアントにおいて、正社員と非正規雇用者との賃金差を確保する目的で、正社員を対象にこの方法を採用しました。所定労働時間を短縮したことは、社員からも概ね好評を得ています。

(4)賞与制度の見直し

賞与は「臨時に支払われる賃金」ということで最低賃金額を算定する際の対象となっていません。一方で、たとえ業績が赤字であっても一定額の賞与を支給するという企業も少なくありません。

そこで、賞与の一部を原資として、毎月の基本給に割り振ることで、年収を維持したまま、最低賃金に対応するという方法があります。これは、企業にとっては人件費の上昇を抑制しつつ、社員間の一定の序列を維持し、最低賃金に対応することが可能です。

この方法は、社員にとっても、賞与のように「支給されないかもしれない」「金額が上下する」というものから、基本給のように「毎月安定的に支給される」に変わるというメリットがあります。ただし企業にとっては、業績に対する調整弁としての賞与の活用が制約されるというデメリットに留意する必要があります。

(5)人事制度の刷新

労働生産性の向上は多くの企業において重要課題となっています。そして、労働生産性を高めるには、設備投資等の新たな投資が必要です。企業の業績にもよりますが、そのためには、総額人件費の上昇を抑制する必要があります。

そこで、これまでのように全ての社員の給与を右肩上がりで上げるのではなく、人事制度を根本的に見直し、社員の仕事ぶりや組織への貢献に応じて賃金を決定する方法へと変える企業も増えています。

おわりに

正社員を対象とした最低賃金への対応策について確認してきました。最低賃金の影響が、非正規雇用者から正社員へと拡大する中にあって、応急措置的な対応により賃金制度の歪みを拡大するのはそろそろ限界を迎えています。自社の現状や将来を踏まえ、抜本的な賃金制度(人事制度)の見直しに取り組むタイミングであると思います。

多田国際コンサルティング株式会社では、今回ご説明しました最低賃金への対応はもちろん、人事制度設計、定年延長といった制度設計に対応しております。お気軽にご相談ください。