コラム

公開日

管理職研修を再考する

多田国際コンサルティング株式会社

フェロー 佐伯克志

コンプライアンスやハラスメント、人事労務といったテーマでの講師を担当させていただくことが比較的多いのですが、管理職研修の講師も担当させていただくことがあります。

そして、本業が人事制度等の設計ということもあり、講師を担当させていただく中で、管理職研修の仕組みについてもご相談いただくこともあります。

過去に企業内研修の部門を2年ほど担当したことがあり、その際に、管理職研修を得意とする多くの講師と一緒に研修をさせていただく機会がありました。彼らは、いずれも経営幹部のご経験をお持ちであり、研修についても経営計画の策定やマーケティング、部下育成といったテーマを中心に、実績や経験に基づいた迫力のある内容でした。

その時から、こうした研修も重要なのですが、もっと参加者の思いや考えに寄り添った研修があっても良いのではないか。と言う思いを抱いておりました。

以上のようなことから、今回は管理職研修について皆さんと再考してみたいと思います。

1.管理職研修の実態

労務行政研究所の調査(2024年 図表1)によると、「新任管理職研修」は89.7%の企業で実施されており、企業規模が大きくなるほど実施の割合は高くなっています。しかし、「中級・上級管理職研修」となると、実施企業は57.3%と大幅に減少し、従業員1,000人以上の企業に限定しても、実施率は63.5%にとどまっています。

図表1.階層別研修の実施状況(複数回答) (単位:%)

資料:「人材育成・教育研修に関するアンケート」2024年8月9日労政時報本誌4082号

「管理職」というそれまでに経験していない新しい職務に就くにあたって、必要なスキルや心得を身につける必要があることから、新任管理職向け研修は必須であるとの認識なのでしょう。しかし、新任管理職に該当する「課長級」と上級管理職である「部長級」とでは、同じ管理職といえどもその役割は大きく変わり、求められるスキルや能力についても新たなものを習得する必要があります。このため、中級・上級管理職を対象とした研修もより多くの企業で実施されるべきです。

新任管理職研修であつかっているテーマについて確認してみましょう。先ほどと同じ労務行政研究所の調査(図表2)によると、「人材育成・コーチング」(75.7%)、「人事評価・フィードバック」(75.7%)、「意識醸成・マインド醸成」(72.2%)、「リーダーシップ」(71.6%)、「コンプライアンスの知識」(66.9%)といったものが上位となっています。

「人材育成」「人事評価」は、管理職にとって重要な役割の一つであることから、実施頻度が高いテーマとなっているのは当然と言えるでしょう。一方で、「コンプライアンス」は、管理職だけが意識すべき問題ではないことから、階層別研修のテーマとしてではなく、ハラスメントなどと同様に広く全社員に対して行われるべきテーマです。

むしろ、チームを率いて結果を出すという点では、「ビジネス数字力」(21.3%)や「チームビルディング」(39.6%)は、もっと実施頻度が高くてもよいテーマであると思います。また、「労働法」も40.8%にとどまっていますが、労務管理や安全配慮義務は管理職が担うべき重要な役割の一つであることから、こちらももっと多くの企業において管理職研修として取扱うべきテーマであると思います。

図表2.新任管理職研修で扱うテーマ(複数回答)

資料:「人材育成・教育研修に関するアンケート」2024年8月9日労政時報本誌4082号

2.管理職研修の目的

そもそも管理職研修の目的はなんでしょうか。「マネージャーになるプロセスは、仕事のスターから管理の初心者に生まれ変わること」(ハーバード・ビジネススクール リンダAヒル教授)と言われるように、管理職に求められる役割や行動は、一般社員と比較して大きく異なります。この「生まれ変わり」を促進することが、管理職研修の目的です。

皆さんの会社の管理職研修は、「生まれ変わり」を促進する内容となっているでしょうか。あるいは「生まれ変わり」のきっかけを提供するだけに終わってはいないでしょうか。

そして、大きな転換を求められるのは、初級管理職だけでしょうか。上級管理職になることで、統括する組織の規模が大きくなり、自分がよく知らない部門も管理しなければならなくなることもあります。直接ではなく、部下を通して組織を管理する、あるいは部門を超えた調整、経営陣の補佐役といった新たな役割が求められるようになり、こうした点でも新たな知識やスキル、マインドが求められるようになります。このため上級管理職についても「生まれ変わり」を促進する取り組みが必要です。

3.管理職を取りまく状況

ここで、管理職の置かれている状況について振り返ってみましょう。

➀人口構成の変化

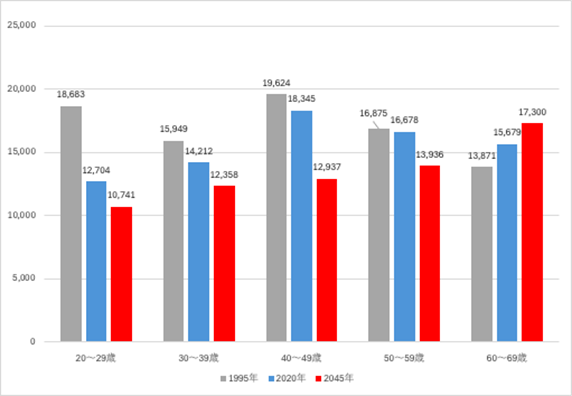

図表3は20歳〜69歳までの人口を10歳毎に集計したものです。1995年と2020年を比較すると、20歳代の人口が大きく減少し、30歳代を下回っています。これにより相対的に30歳代以上の割合が増えています。特に50歳代の人口はほぼ横ばい、60歳以上は増加しています。

1995年から2020年の間の多くの企業における年齢別の社員の構成は、図表2と類似の傾向を示しています。このことは、管理職として管理する部下の属性が大きく変化していることを示しています。

図表3.10歳階級別人口(1995年、2020年、2045年)

資料:1995年は国勢調査、2020年、2045年は、日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年推計)

:15~19歳、70歳以上は、現時点ではその多くが労働力として期待されないため分析に加えていない。

➁組織と社員の関係の変化

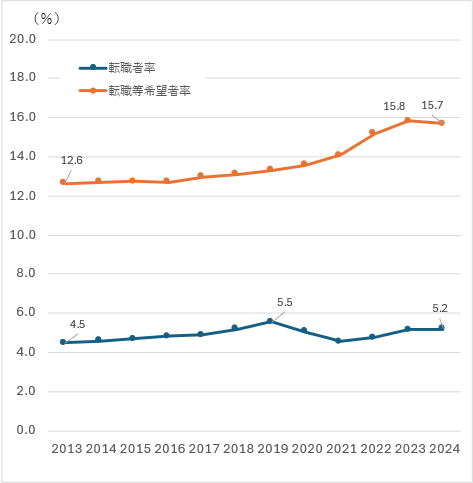

図表4は、転職者と転職等希望者の就業者に占める割合を示したグラフです。2020年から2022年の間は新型コロナの影響もあり、転職者比率は減少していますが、転職希望者の就業者に占める割合は増加傾向にあり、2014年から2023年の約10年間で約12.6%→約15.8%と1.25倍の増加を示しています。「今の会社にずっと勤め続ける」という意識が確実に薄らいできており、このことが組織と社員、管理職と部下の関係に対して影響を与えはじめています。

図表4.転職者比率、転職等希望者の就業者に占める割合

資料:「労働力調査2013年〜2024年」より作成

今回は、「年齢別の人口構成」と「転職者及び転職希望者」の2つを取り上げましたが、これら2つをとってみても、管理職の置かれている状況が変化していることがわかります。こうした変化の中で、当然ですが管理の方法も変化する必要があります。

よく「管理職が育たない」「適任者がいない」といわれます。これは、組織と社員の関係が変化する中にあっても、現場ではOJTにより昔ながらの管理方法が上司から部下へと引き継がれていることが要因の一つであると考えられます。

では、環境変化に対応した新しい方法の管理ができる管理職をどのようにして育成するのでしょうか。

多くの企業が、自社にあった管理職育成のための挑戦的な取り組みを行っています。これらを考察することで、新たな管理職を育成するための方法について検討してみます。

4.各社における管理職育成のための取り組み

①A社の場合:管理職の行動基準(目標とする管理職像)を管理職自らの手で設定する

部長級、課長級といった職位毎に社員を集め、自社の置かれている状況、経営理念、中長期的な経営戦略といった前提条件についてそれぞれの立場でともに共有します。これらを前提として、部長級あるいは課長級の取るべき行動について自分たちで検討し「行動基準」を設定します。

設定した行動基準に対して自らの行動を振り返り、自らの行動の改善計画を策定します。あるいは、研修で作成した「行動基準」を社内で公表し、管理職自らがこれに沿った行動を社員に宣言しています。

管理職自らが作成し宣言した行動基準であること、さらに社内に宣言することにより、実現に向けた緊張感を高めています。

➁B社の場合:人事制度(等級制度、目標管理制度)を活用する

B社は役割等級制度の導入をきっかけに、「課長級」「部長級」に求める行動や発揮能力を等級要件として20項目程度設定しました。そして、評価制度において、これら等級要件の実行状況を上司が評価し部下と共有します。この結果をもとに、改善すべき等級要件(行動や発揮能力)を特定し、目標管理制度に展開し、行動の改善や能力の習得のための取り組みを具体化しています。人事制度を利用することにより、管理職の人材育成のための取り組みに継続性を持たせ、処遇に展開することでモチベーションを高めています。

③C社の場合:管理職の育成を目的としたOJTの仕組みを整備する

C社は、等級制度に連動したOJTによる人材育成の制度を整備しました。これを全社に展開するにあたって、まず管理職の育成に活用しようということになりました。具体的には、等級要件で規定した「部長級(あるいは課長級)に求める行動や能力発揮」に対して、これを実現するために必要な経験や知識を洗い出し、これらを複数年かけて習得するための計画(OJT計画、OFF JT計画)を立案。OJT計画については、管理職とその上司が実現に向けて取り組むためのルールを整備しました。これにより、管理職が身につけるべき事項を特定することで、それまで現場任せだった管理職の育成方法を体系化しました。

④D社の場合:管理職のメンター(社外の第三者)を配置する

管理職においても、上司や部下、人事部門といった社内の関係者にはなかなか話しにくいことや相談しにくい事もあります。

D社では、管理職に対してよき相談相手、アドバイザーとなる第三者を置くことにより、管理職が「誰かに相談したい、アドバイスを貰いたい」というタイミングで適切なアドバイスを提供することで、管理職の成長を促進しています。この取り組みは、管理職の心理的な負担の軽減にもつながっており、管理職の離職防止やハラスメントの軽減という良い影響も出ています。

⑤E社の場合:管理職同士のつながりを深める

管理職向けの研修を年に数回定期的に開催すると同時に、その際にグループでの活動を積極的に活用することにより、意図的にフォーマル、インフォーマルに管理職同士のつながりを作るようにしています。

同じ会社といえども、全社的な会議の場以外での接点のない管理職もいますし、普段は部門の代表として対面している場合がほとんどです。そこで、同じ管理職としての境遇として失敗や成功、悩みを共有することにより、ともに成長していこうという取り組みです。

5.管理職育成のためのポイント

今回は5つの事例を取り上げましたが、そこから見えてくるものは、管理職に限らず、人材育成の基本と言える次のようなものでした。

- 会社としてあるべき管理職像を行動や発揮能力として具体的に示す。あるいは、管理職自らが自社のあるべき管理職像を設定する。

- あるべき管理職像に対して自らの認識し、経験や学習の機会を通してそれに近づいていくという仕組みを整備する。

- 管理職本人とその上司、あるいは管理職同士での経験や学習の共有を通じて、学び、成長を促進する。

- 単発ではなく、既存の人事制度を利用するなどにより、継続的に学び続ける仕組みを整える。

これらのポイントを押さえつつ、自社に適した管理職育成の仕組みを整えていくことにより、現場や管理職個人に育成を依存することで「管理職が育たない」という状況を改善していくことが必要なのです。

多田国際コンサルティング株式会社では、人事制度設計、定年延長といった制度設計だけではなく、今回ご紹介しました人材育成につきましても、制度の整備から講師派遣まで施しております。お気軽にご相談ください。