法改正対応

公開日

近年、夏の暑さは厳しさを増し、職場における熱中症対策は喫緊の課題となっています。この度、労働安全衛生規則の一部が改正され、事業者により一層の熱中症対策が義務付けられることになりました。

本記事では、改正の背景と概要、そして労務担当者が押さえておくべきポイントについて解説します。

(1)労働安全衛生法の改正の歴史

労働安全衛生法(以下、安衛法)は、職場における労働者の安全と健康を確保するために制定された法律です。1972年の制定以来、高度経済成長に伴う労働災害の増加や、働く人々の価値観の変化、技術革新など、社会経済情勢の変化や労働災害の発生状況などを踏まえ、数多くの改正が行われてきました。

安衛法は、労働災害の防止に関する基本的な事項を定めており、事業者に安全衛生管理体制の確立や、危険・健康障害防止措置、健康保持増進措置などを義務付けています。これらの義務は、労働者の安全と健康を確保するために不可欠であり、社会の変化に対応するために、法改正が繰り返されてきました。

今回の熱中症に関する改正も、近年増加傾向にある熱中症による労働災害に対応するための重要な改正の一つです。

(2)熱中症対策の重要性と改正の背景

近年、地球温暖化の影響もあり、全国的に気温の上昇が顕著になっています。気象庁のデータによると、過去100年間で日本の平均気温は約1.24℃上昇しており、特に夏季の気温上昇が顕著です。それに伴い、職場における熱中症による死亡災害も増加傾向にあり、深刻な労働災害の一つとなっています。厚生労働省の資料によると、熱中症による死亡災害は年間30人を超え、労働災害による死亡者数全体の約4%を占めるなど、その対策の重要性が増しています。

熱中症は、高温多湿な環境下で、体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能が正常に働かなくなることで発生します。重症化すると、意識障害や臓器不全などを引き起こし、死亡に至るケースもあります。

また、熱中症による死亡災害の原因の多くに、「初期症状の放置、対応の遅れ」が見られることが指摘されています。熱中症は、早期に適切な処置を行えば重症化を防ぐことができますが、症状に気づかなかったり、適切な対応が遅れたりすると、重篤な状況に陥る可能性があります。

しかし、現行の法令では、熱中症による健康障害の疑いがある者の早期発見や重篤化を防ぐための具体的な対応については定められていませんでした。そのため、事業者は、熱中症予防のために様々な対策を自主的に行ってきましたが、具体的な対応方法や基準が明確でないため、十分な対策が講じられていないケースも見られました。

このような背景から、労働者を熱中症から守るために、より具体的かつ実効性のある法改正が行われることとなりました。

(3)改正の内容

2025年6月1日には、熱中症対策に関する改正が施行されます。これにより、熱中症患者の報告体制の整備や、悪化防止措置の準備、そして作業従事者への周知義務が追加されます。

対象となるのは熱中症の恐れがある作業(※)をさせる事業者です。

(※)WBGT(湿球黒球温度)・・・28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの

「厚生労働省 第175回 安全衛生分科会資料」によると以下1、2が上述の事業者に課されます。

1 熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、

①「熱中症の自覚症状がある作業者」

②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」

上記①、②の者がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること

2 熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、以下①~④など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること。

①作業からの離脱

②身体の冷却

③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること

④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等

今回の法改正に関する条文は、構造が少し複雑なのですが、整理すると以下のようになります。

(1)労働安全衛生法第22条は、事業者が労働者の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない旨を規定しており、その対象として高温による健康障害、すなわち熱中症も含まれます。

(2)この健康障害を防止するために事業者が講ずべき具体的な措置や、労働者が守るべき事項についての定めは、同法第27条により厚生労働省令に委任されています。

(3)この厚生労働省令とは労働安全衛生規則を指し、事業者は労働安全衛生規則に定められた具体的な安全衛生対策を実施する義務を負うこととなります。(今回改正されたのはこの規則の第612条の2になります。)

(4)労働安全衛生法第22条に違反した場合は、同法第119条に規定する罰則が課されることになります。(罰則:6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金)

公布日:令和7年4月15日

施行期日:令和7年6月1日

(4)実務上のポイント

今回の改正により、事業者は熱中症の疑いがある労働者の「早期発見」と「重篤化の防止」に向けた体制整備や手順作成が新たに義務付けられます。安全衛生委員会がある事業場においては、これらの体制や手順について、同委員会で十分に調査審議を行い、労働者にとってより効果的な対策を講じることが望まれます。

実務上、労務担当者として押さえるべきは、以下の3点に関する対応です。

➀体制整備

作業に従事する労働者自身が熱中症の自覚症状を訴えたり、他の労働者が熱中症の疑いのある同僚を見つけたりした場合に、それを事業者に報告するための具体的な体制を整えることが求められます。

たとえば、事案発生時は「班長→課長→工場長」に連絡し、工場長から人事へ連絡する等、「誰に、どのような方法で報告するか」といったルールを明確にする必要があります。

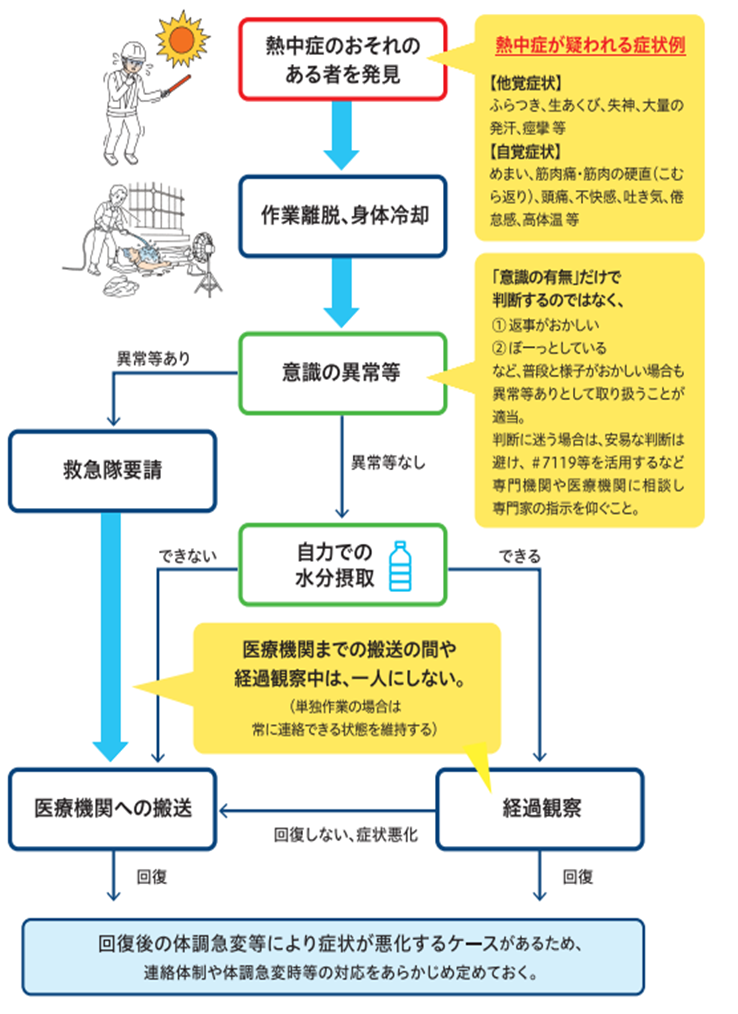

➁手順作成

熱中症の症状が現れた場合に、どのように対応するか、具体的な手順をあらかじめ定めておく必要があります。ここには、作業を中止させるタイミング、応急処置として身体を冷却する方法、そして医療機関への搬送が必要かどうかの判断基準や搬送手段といった、重篤化を防ぐために必要な措置とその流れが含まれます。

たとえば以下のようなフロー図を作ることが考えられます。手順作成の際には、専門家である産業医先生等のアドバイスを参考にしていただくことも有効と考えられます。

③関係労働者への周知

上記の報告体制と、定めた対応の手順について、熱中症のおそれのある作業に関わる全ての労働者に周知徹底することが重要です。労働者一人ひとりが、もしもの時にどうすれば良いかを知っていることが、早期対応につながります。

たとえば、朝礼やミーティング、会議室や休憩所、メールやイントラネットにより全社に周知する方法などが考えられます。

(5)ご参考

熱中症が疑われる症状の例

めまい、筋肉痛、筋肉の硬直、大量の発汗、頭痛、不快感、吐き気、嘔吐、倦怠感、虚脱感、意識障害、けいれん、手足の運動障害、高体温

熱中症のおそれのある者に対する処置の例

- 涼しい場所へ避難させる

→エアコンがついている室内や風通しのよい日陰などに移動させます。

- 体を冷やす

- 衣服を緩め、体(特に首回り、わきの下、足の付け根等)を冷やします。

- 水分補給

→自力での水分摂取が可能な場合は、経口補水液などを補給させます。

(出典)

熱中症予防のための情報・資料サイト(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nettyuu/nettyuu_taisaku/happen.html

(6)質問コーナー

当社に寄せられた、今回の法改正に関するご質問をご紹介いたします。

Q:オフィスでの事務作業がメインとなる事業場でも、何か対応が必要ですか?

A:屋内での作業がメインの事業場であっても、今回の法改正で義務化された体制整備や手順作成および労働者への周知を行うことが望ましいと考えます。今回の法改正において、熱中症対策が義務付けられるのは、以下の作業をさせる事業者になります。

「(※)WBGT(湿球黒球温度)が28℃以上、または気温が31℃以上の作業場で行われる作業で、継続時間が1時間以上、もしくは1日の合計時間が4時間を超えると見込まれるもの」

(※)WBGT(湿球黒球温度)とは、熱中症予防を目的に環境省などが推奨する暑さの指標であり、気温と同様に摂氏度(℃)で表示されます。WBGT28℃は、熱中症のリスクが極めて高い「厳重警戒」レベルを示します。

今回の法改正は、主に屋外作業に焦点が当てられていますが、オフィスワークを主体とする事業場においても、例えば、「客先への外出」や「空調設備が十分でない倉庫などでの備品整理」等、熱中症の恐れがある作業が臨時的に発生することは十分に考えられ、そのような作業に対しても、措置を講じる義務が生じます。

実際に、作業が発生してからでは間に合いませんので、メインの業務の種類に関わらず、すべての事業場において、熱中症対策のための「体制整備」「手順作成」「労働者への周知」を行うことが望ましいと考えます。

(7)まとめ

今回の安衛法改正は、増加の一途をたどる熱中症による労働災害に歯止めをかけるための重要な措置といえるでしょう。

労働者の健康を守ることは、企業の責務であり、今回の法改正は熱中症対策をより一層強化するものです。人事担当者の皆様には、関係各部署と連携しながら、法令遵守はもとより、従業員の健康管理を重視した熱中症対策を策定・実施し、安全で生産性の高い職場環境を実現していくことが求められます。

参考リンク

リーフレット「職場における熱中症対策の強化について」(厚生労働省)

https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/content/contents/2025-0418-7_leaflet.pdf

パンフレット「職場における熱中症対策の強化について」(厚生労働省)

https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/content/contents/002212913.pdf

文責:熊野恭子 社会保険労務士(有資格者)